令和2年2月訪問

むかし、一度か二度か、足を運んだことがあった吉見百穴。だいぶ昔のことだったので、中島飛行機のことは意識していませんでした。

最近、近代史跡・戦跡などを巡るようになって、そういえば地下工場があったなぁ、と思い出したので、足を運んでみました。

吉見百穴

古墳時代後期(6世紀~7世紀)の横穴墓群。大正12年に国史跡に指定。現在確認されている219基の横穴数は、国内最大規模。

入場料は300円。

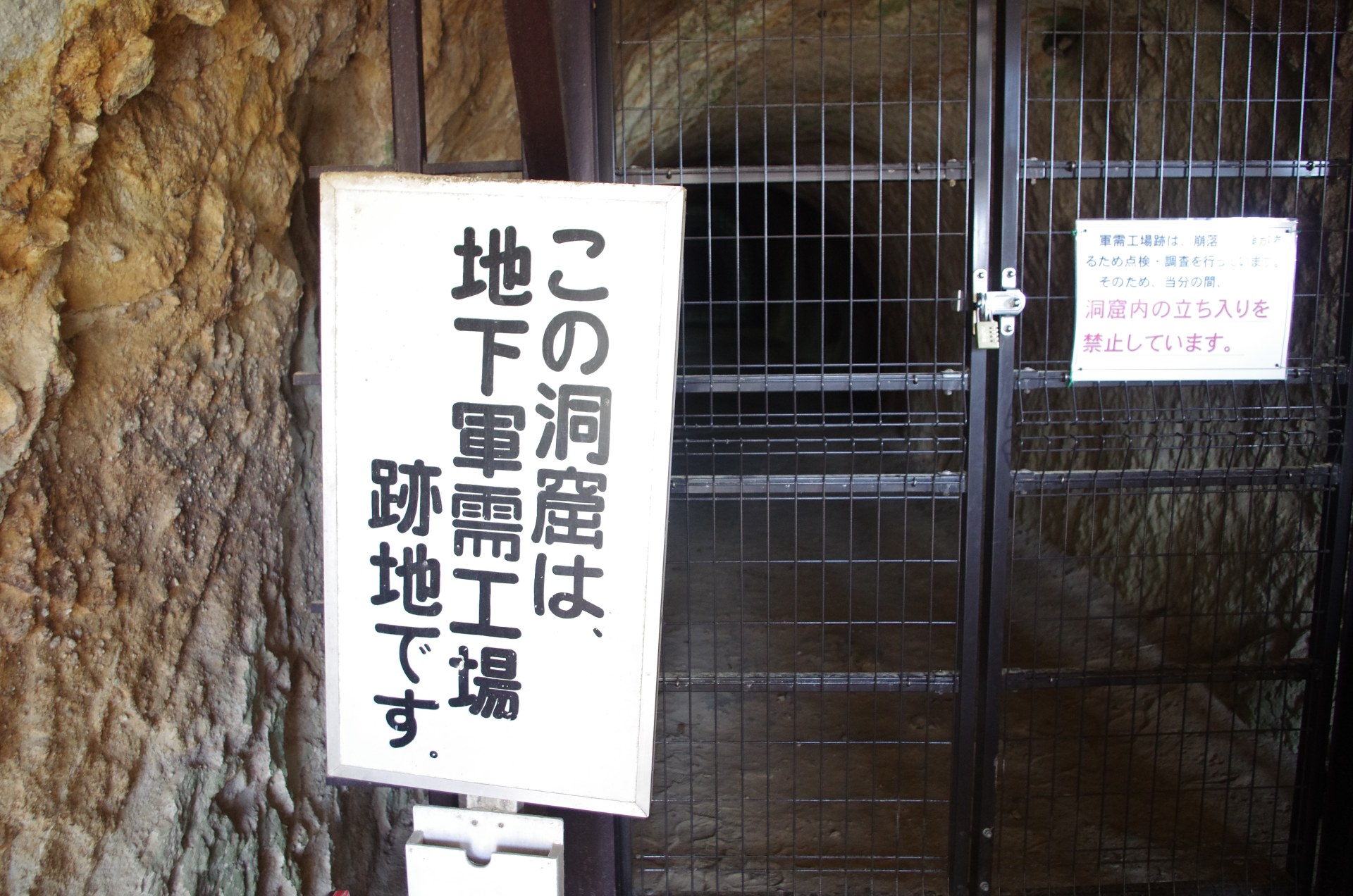

支払いをして入場をしようとすると、張り紙が目につきまして。

※入場前に、ご確認ください。

軍需工場跡は、崩落の危険があるため点検・調査を行っています。

そのため、当分の間、

洞窟内の立ち入りを禁止しています。

おおお、これは残念。

どうやら、平成30年6月以降、立ち入りができなくなっているようです。

吉見百穴。

横穴がいっぱい。

でも、今回は、別の横穴がメイン。入れないけど。

吉見町

https://yoshimi-kanko.net/kanko/hyakuana/

中島飛行機吉松地下工場

中島飛行機大宮製作所 吉松地下軍需工場

昭和18年(1943)に中島飛行機大宮製作所が新設。中島飛行機武蔵製作所(多摩製作所=海軍機)が製造していた海軍向けエンジン部品生産増産のために開設。

昭和19年に中島飛行機武蔵製作所が空襲を受けたことにより、大宮製作所の生産能力確保のために疎開先の地下工場として吉見に地下工場が建設。

通商の「吉松地下工場」とは、「吉見と松山」を意味しているという。

地下軍需工場跡

昭和19年~20年に、吉見百穴とその周辺の丘陵地帯に大規模な地下軍需工場が造られました。今でも通行可能な直径3メートル程の開口部を持つ洞窟が地下軍需工場の跡です。地下軍需工場は空襲を避けながら航空機の部品を製造する目的で造られたもので、縦と横の洞窟がそれぞれ交差し碁盤の目のようになっているのが特徴です。

第二次世界大戦の末期、東京都武蔵野市にあった中島飛行機工場は、地下に移転する計画がありましたが間に合わず、空襲によって生産能力が10分の1に落ち込んだと言われています。そのため、現在のさいたま市にあった中島飛行機工場の移転の必要性が急速に高まり、生活物資の調達に便利で、掘削に適した場所である吉見百穴地域に軍需工場が造られることになりました。

軍需工場の区域となったのは松山城跡から岩粉坂までの直線距離にして約1300メートル部分で、この工事を「吉松工事」と呼んでいました。軍需工場は大きく分けて「松山城跡下」「百穴下」「百穴の北側」「岩粉山近辺」の4工区あり、それぞれの工区は独立していました。ダイナマイトを使用しての工事は進められましたが、工事に適した凝灰質砂岩は百穴と岩粉山付近にしか分布していません。松山城下には固い岩盤があり落盤が起こりやすく、百穴と岩粉坂の中間は山が低いので掘削に適さず工事は難航し、また、その方法は工事を進めながら同意に設計も行うという作業のため、掘削しては測量し、高低や方向を修正していたと言われています。

7月頃には機械が搬入されエンジンの部品が製造され始めた様ですが本格的な生産活動に移る前に終戦となりました。この工事に携わったのは全国から集められた3,000~3,500人の朝鮮人労働者で昼夜を通した突貫工事でした。掘削工事に従事した最後の人の帰国に際し、日本と朝鮮との平和を希望して植えられたムクゲの木は現在でもこの地で成長を続けていいます。

軍需工場模式図

地下工場の見学は出来ないけど、入り口から覗き込むことは出来ます。

中島飛行機吉松地下工場

開口部

全て素掘りの地下工場。

横穴の大小。

吉見の百穴、横穴墓と、軍需工場の入り口と。

中島飛行機関連の戦跡

吉見百穴とヒカリゴケと

もう一つの見どころが、ヒカリゴケ。

岩窟ホテル

明治から大正にかけて掘られた「岩窟ホテル・高壮館」という人工洞窟。観光名所ではあったが、現在は閉鎖している。

「岩窟掘っている」が訛って「岩窟ホテル」と呼ばれるようになったという。

吉見百穴の地下一帯に軍需工場が建設される際には、岩窟ホテルもその一部として使用され、また軍需工場側に続く通路が新たに掘られている。

松山城跡

(武州松山城・武蔵松山城)

岩窟ホテルのある山の上には松山城跡がある。

平成20年(2008年)、比企城館跡群として国史跡に指定。

戦国期には武蔵国の要衝として関東諸勢力による争奪戦が展開。扇谷上杉氏、上田氏、難波田氏、太田氏など。

後北条氏時代は上田氏の居城。

武蔵松山城の本曲輪には、かつて神社があったようで、基礎だけが残っていた。

吉見町は、吉見百穴と武蔵松山城、そして軍需工場。

神社的には武蔵国延喜式内社「伊波比神社」「横見神社」「高負彦根神社」などが見どころ。

私のかつての記録によると平成14年に吉見エリアを散策していたようです。

かれこれ18年ぶりの再訪、ということになりますね。

サイト: 神のやしろを想う>比企をめぐる

http://jinja-kikou.net/hiki1.html

東松山駅からバスで往復でした。

〆