仙台市南部の「三神峯公園」。いまは桜の名所で知られる公園。

戦前は、仙台陸軍幼年学校。戦後は、旧制の第二高等学校、東北大学に利用され、1967年に三神峯公園が設置された。

仙台陸軍幼年学校

仙台陸軍幼年学校(仙台陸軍地方幼年学校)は、はじめ今の宮城野区五輪一丁目に校舎を置いていたが、1924年(大正13年)に廃止されていた。

1937年(昭和12年)に、仙台陸軍幼年学校が場所を三神峯に定めて再建された。

仙台陸軍幼年学校の入校年齢は13歳から15歳までで、3年間の教育を受け、卒業後は陸軍予科士官学校に無試験で入学できた。

1945年(昭和20年)の7月10日にあった仙台空襲で被害を受け、敗戦で陸軍とともに廃止された。

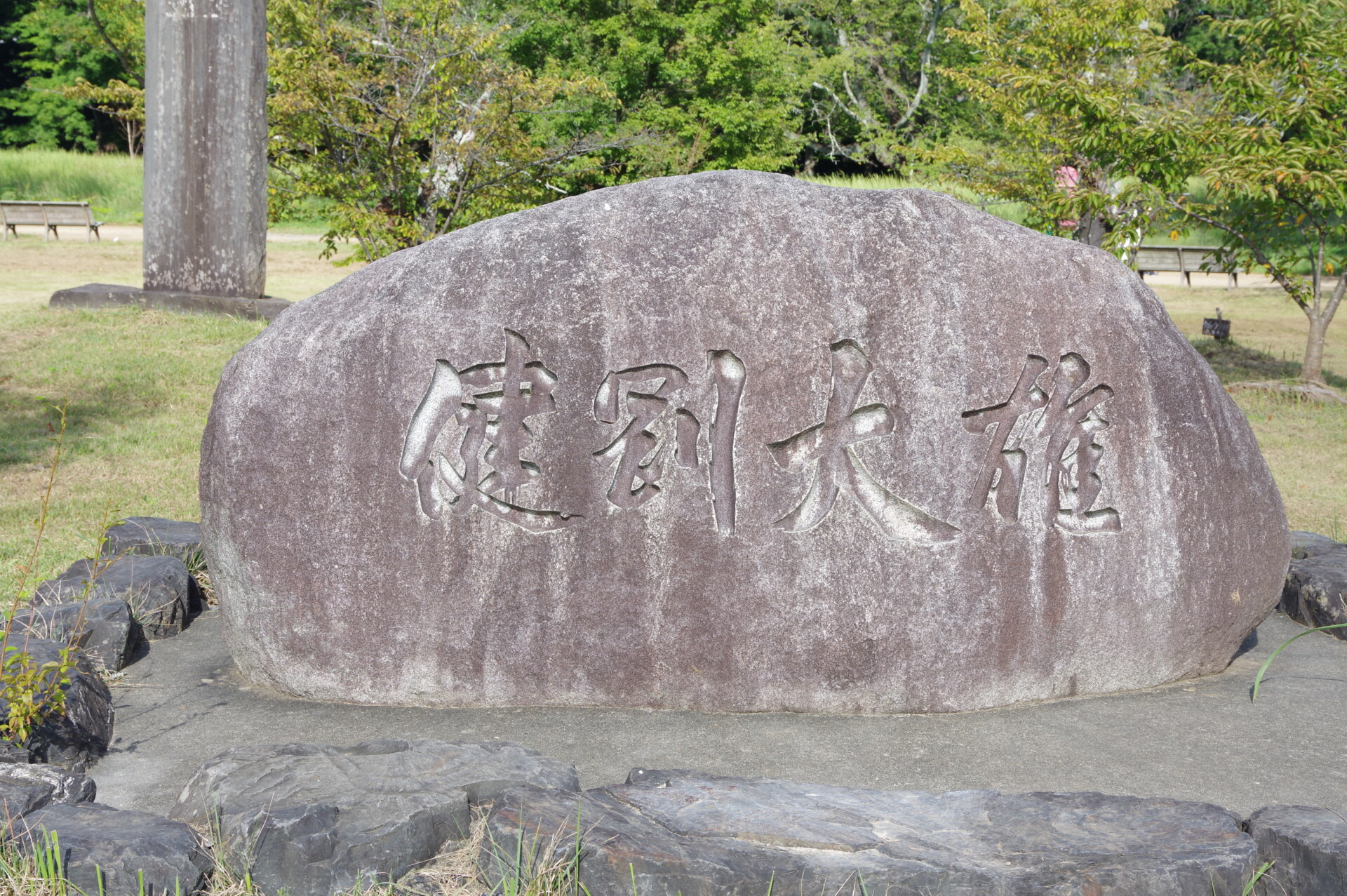

雄大剛健(仙台陸軍幼年学校)

仙台陸軍幼年学校を記念する石碑

「雄大剛健」石碑

右の石碑はこの三神峯一帯に仙台陸軍幼年学校があったことを記念する碑です。

石碑の裏面にその趣旨の記載があります。

雄大剛健

規模や心が非常に大きく雄々しく、心身ともに強くたくましく、困難にも決してくじけない様子、を意味する。

仙台陸軍幼年学校では、雄大剛健感恩報謝を校風としていた。

仙台陸軍幼年学校ののちに、戦後にこの地にあった旧制第二高等学校(現在の東北大学)でも、奇しくも「雄大剛健」は二高のモットーであった。旧制二高は昭和20年に戦災に遭って北六番丁校舎が全焼し、戦後に旧仙台陸軍幼年学校跡に移転した。昭和25年に閉校になるまでを「三神峯時代」と呼ばれている。

仙台陸軍幼年学校は、明治三十年榴岡に開校し大正十三年一旦廃止、昭和十二年ここ三神峯の地に復活、同二十年第二次大戦の終焉を以って武窓の歴史を閉ず。

雄大剛健感恩報謝を校風とし修分練武をかさねし生徒二千九百余名を算う。その多くは祖国の危急に際し艱難の戦野に赴き、戦空を翔り身命を同胞の守護に捧ぐ。曽て台上に桜樹を植栽し爛漫の春に謳い玲瓏の秋を愛でし若武者の姿、今や無し。

同窓相寄り昭和四十八年校史「山紫に水清き」編纂して事蹟を誌すも杜の都を心の故郷と慕う、情やみ難く開校八十年再建四十年を卜し英霊の誠を彰れし祖国の平和と繁栄を祈念して校跡に建碑す。

昭和五十二年五月

仙幼会

仙台の南部を見下ろす高台。

雄建神社跡(仙台陸軍幼年学校)

「雄健神社」跡

ここに仙台陸軍幼年学校の校風「雄大剛健」に因んだ「雄健神社」がありました。

第42期生卒業記念

昭和16年3月

第41期生卒業記念

昭和14年11月

東北大学三神峯明善寮懐旧の碑

散りにし花は幻か わが若き日の夢なるか

東北大学三神峯明善寮懐旧の碑

東北大学三神峯明善寮は、一九四九年(昭和二十四年)五月旧制第二高等学校明善寮の後身として発足した。寮は、当時の東北大学第一教養部構内の一角に、現在ある碑の北二百五十米の所に、木造二階建の寮舎及び食堂の二棟があって百六十余名収容の自治寮であった。

一九五三年五月長町鹿野に有朋寮が新設されるに及び、在寮生の殆どが新寮に移り、翌年四月には増築された同寮及び臨設された鴻学寮に残余の全員が移って、寮は約5年間の歴史を閉じた。この間の寮生は延四百数十名でああった。

当時の社会は敗戦の荒廃から未だ回復せず混乱と窮乏のさなかであったが、寮生は困難な環境に屈せず新しい日本を創る気概に燃えて勉学に励んだ。また、時として夜を撤して世界を論じ、人生を語り、三神峯の丘を遥しては青春を謳歌した。

爾来三十幾星霜、寮生は各界で活躍しているが苦しい時代に培われた互の友情はいささかも色褪せることなく続いている。教養部も寮も、もはや痕跡すら残していない。今往時を偲ぶよすがとすべくこの碑を建立するものである。

一九八九年五月

東北大学三神峯明善寮

元寮生有志

聖徳光被の碑(明治天皇後遺蹟記念碑)

明治9年と14年には 明治天皇が巡幸された。

明治44年には、 皇太子(大正天皇)も行啓されている。

三神峰公園

こうしてまとめているときに、どうにも見逃していたのが多数あることに気がついており。

・仙台陸軍幼年学校の正門門柱

・行啓記念の松

・行啓記念碑

三神峰公園にはバスで訪れたのだが、入口がわからず、変なところから峰に登ってしまったので、結果として、正門をスルーしてしまっていたようで。

うーん、再訪必須か。

これは一番東側の入口。(正門は真逆だった)

奥が三神峰の高台。

※撮影:2025年9月

関連

仙台の戦跡散策・その1から