大田区立龍子記念館に脚を運んでみました。

川端龍子

川端龍子(かわばた りゅうし)

1885年〈明治18年〉6月6日 – 1966年〈昭和41年〉4月10日)

日本画家、俳人。

1959年(昭和34年)、文化勲章受章。

本名は川端 昇太郎。

臼田坂下に画室を新築した

川端龍子(かわばたりゅうし:1885~1966)

日本画の巨匠川端龍子は、明治42年24歳の時、牛込矢来町より入新井新井宿に移ってきました。この頃はまだ作品を認められてはいませんでしたが、挿絵を描いたり、国民新聞社に勤めたりして生計を立てていました。

大正2年に渡米した際ボストン美術館で日本画に魅せられ、龍子は油絵から日本画へと志向の転機を決意します。翌3年には、処女作「観光客」が東京大正博覧会に入選し、日本画家として立つきっかけを摑みました。その後はつぎつぎと作品が認められ、大正9年現在の臼田坂下に住宅と画室を新築し、ここを御形荘(おぎょうそう)と名付けました。

一 画人生涯筆菅 龍子 一 、という句があるように画業に専念する人でしたが、唯一の趣味としての建築は、龍子持ち前の器用さと熱心さを反映して素人の域を脱するものでした。龍子記念館、屋敷内の建築は全て龍子の意匠によるものです。

参考文献 集英社「現代日本の美術」

大田区

大田区立 龍子公園

一日に3回の公開が行われている。この時間以外は見学不可。

この龍子公園内に、「爆弾散華の池」やアトリエ、旧宅などがある。

爆弾散華の池

龍子公園に入ったすぐ左手に池がある。

この場所には、大正9年(1920年)に建てられた龍子の居宅があった。しかし昭和20年8月13日に爆撃を受け、居宅は倒壊。使用人が2人死亡している。

爆弾散華の池

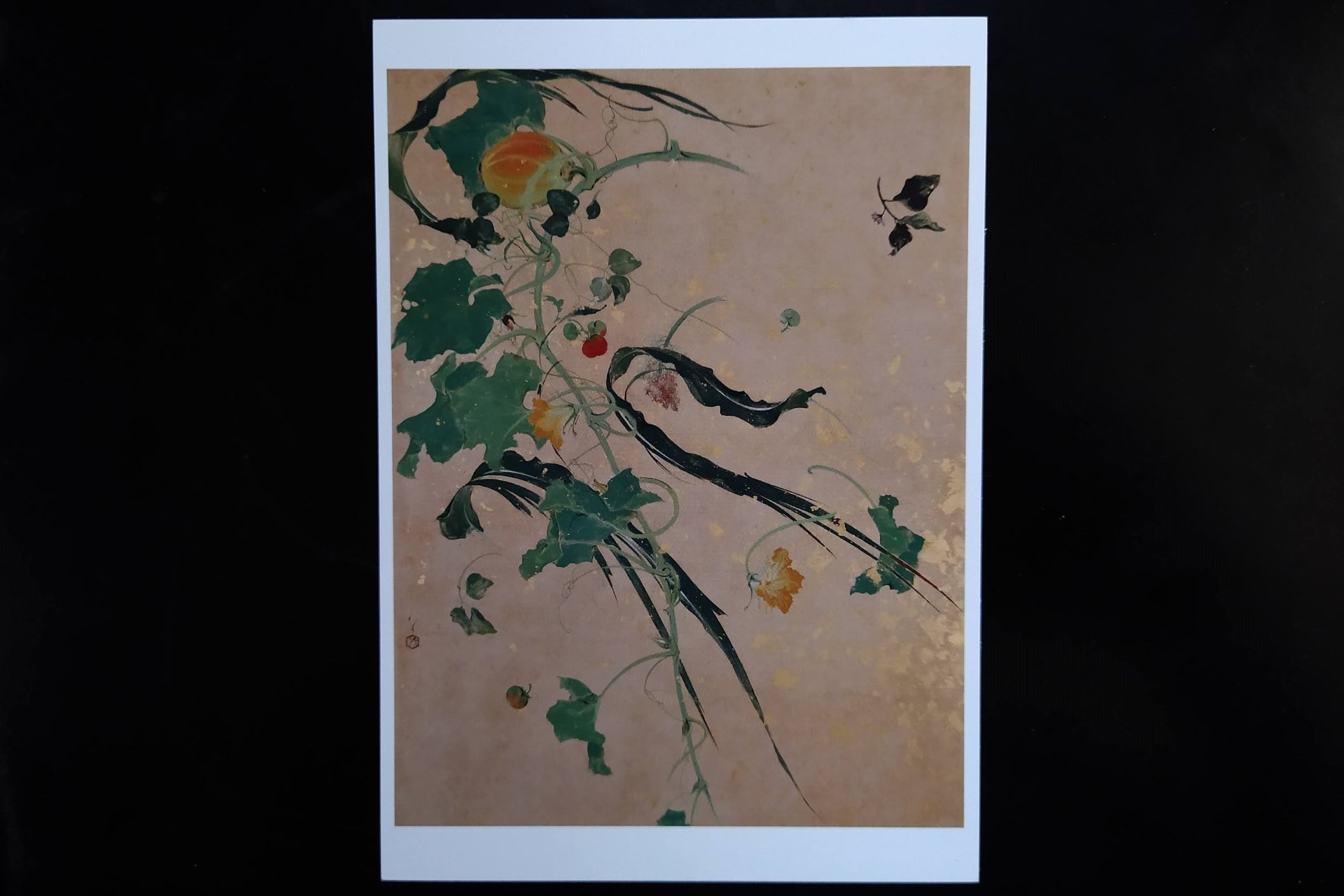

昭和20年(1945)8月13日、米軍機の爆撃により龍子旧宅は全壊に近い被害をうけました。その体験から制作された作品が「爆弾散華」です。「爆弾散華」には、食糧難の中で栽培された野菜が、爆風によってもの悲しく散っていく光景が描かれています。

終戦後の10月に龍子は第17回青龍展を開催し、この作品を出品しています。また、爆撃跡の穴からは水が湧き出してきたため、龍子の発案によって「爆弾散華の池」として整備されました。

大田区立龍子記念館

龍子のアトリエ

川端龍子のアトリエは昭和13年(1938年)の建造。

竹が多く用いられた龍子デザインの建屋。

龍子の旧宅

終戦後の昭和23年(1948年)の建造。

大田区立龍子記念館

龍子記念館とは

龍子記念館は、近代日本画の巨匠と称される川端龍子(1885-1966)によって、文化勲章受章と喜寿とを記念して1963年に設立されました。当初から運営を行ってきた社団法人青龍社の解散にともない、1991年から大田区立龍子記念館としてその事業を引き継いでいます。当館では、大正初期から戦後にかけての約140点あまりの龍子作品を所蔵し、多角的な視点から龍子の画業を紹介しています。展示室では、大画面に描いた迫力のある作品群をお楽しみいただけます。

龍子記念館の向かいの龍子公園には、旧宅とアトリエが保存されており、画家の生活の息づかいが今も伝わってきます。

川端龍子 作品

川端龍子の絵画のうち、いくつか私が興味を持った作品を紹介。

「香炉峰」

昭和14年(1939)の作。幅は727.2cmにも及ぶ大作。

飛行する九六式艦上戦闘機が半透明に表現されたインパクトのある作品。

川端龍子は海軍省嘱託画家として支那事変に従軍。中支の廬山上空を海軍機に便乗し、俯瞰した廬山主峰の香炉峰を中心に連峰と長江の大景観を取材した。

白居易が「簾をかかげて看る」と詠んだ香炉峰を、川端龍子は戦闘機という近代兵器で透かして見せた。戦闘機を透視的に扱ったのが龍子のウィットに富んだ秀逸な技法。

中央に日の丸。ほぼ、戦闘機を原寸大で描かれたものという。

川端龍子の自画像という。

ただ透明にしているのではなく、きとんと戦闘機の骨組みを踏まえた透明感が凄い。

※このとき(2021年10月)は香炉峰のみ撮影可、でした。

※展示会の内容により、作品は入れ替わりがあります。

絵葉書を購入しました。

「越後(山本五十六元帥)」

昭和18年(1943年)の作品。4月に戦士した山本五十六の鎮魂の作品。

川端龍子作品では珍しい肖像画。

山本五十六が長岡出身であったことから、人物から「越後」を表すことを試みた作品。

龍子は「五十六の写真」をヒントに描いたという。

しかし写真の第一種軍装の山本五十六と違い、龍子は、ソロモンの南東海域で亡くなった五十六を踏まえ、熱帯で着用されていた白い軍服(第二種軍装)の姿で描いている。

地図を見入る山本五十六の写真

絵葉書を購入しました

「水雷神」

昭和19年(1944年)の作品。

作品が発表された昭和19年の南方戦線は壊滅的な戦況となっていた。その南方海域を感じさせる熱帯魚が泳ぐ海での、特攻と精神的苦悩の様を造形で記録した作品。

海中で忿怒の表情を呈す3人の青年が、敵陣に突入する爆弾三勇士のように、魚雷を突き動かしつつ悲痛な叫びを上げている。

一方で、魚雷の先端に金剛杵を描くことで魚雷そのものを宝具と化し、それを突き動かす青年三体を神格化している仏教的な試みもされ、兵器としての水雷の神格化も踏まえ「水雷神」と銘し、軍部の期待にも龍子なりに応えている。

絵葉書

爆弾三勇士

「爆弾散華の池」

絵葉書は、「香炉峰」「越後(山本五十六元帥)」「水雷神」「爆弾散華の池」の都合4枚をいただきました。

実は、川端龍子のこと、ほとんど知りませんでした。

たまたま「爆弾散華の池」というフレーズを知り、ちょっと気になったので脚を運んだ次第でしたが、記念館で圧倒的な迫力で「香炉峰」を目にして、一気に興味を持った次第。

場所

大田区立龍子記念館

〒143-0024 東京都大田区中央4丁目2−1

https://goo.gl/maps/SD3uzoqfLhpopYxY6

大森駅からは歩いて25分くらい。バスだと15分くらい。

大森駅の東側にある入新井公園に戦争の慰霊碑があるので、あわせて参拝。

入新井萬霊地蔵尊

入新井萬霊地蔵尊

為昭和昭和二十年一月 十一日

五月二十三日

五月二十九日

大空襲戰災死者

入新井萬霊地蔵尊の由来

この辺りは、太平洋戦争下の昭和二十年五月二十九日の東京大空襲にて、不幸にも三・三平方メートル(一坪)当り六、七発の大量油脂焼夷弾が落され、大勢の尊い犠牲者が出ました。

戦後、区画整理も整い入新井公園が設けられるに及び、昭和三十二年住民の声にて、今は亡き肉親を偲び、在りし日の隣人を追慕してご冥福を祈ると共に永遠の平和を祈念し、故広瀬定光氏他有志が発起人となり、住民の浄財をあおいで地蔵尊が建立されました。

その後永年の風雪に破損がひどく、今回三十三回忌を記念して再び広く浄財を募り再建したものであります。近隣の方々のお力により、毎日お花や線香の絶える時がございません。

昭和五十一年五月二十九日

入新井萬霊地蔵尊奉賛会

場所

https://goo.gl/maps/cCBUbWuQyH9ptFtD6

※撮影は2021年10月