高島秋帆 (たかしま しゅうはん)

江戸時代末期の砲術家

高島流砲術の創始者(流祖)

火技之中興洋兵之開祖

寛政10年(1798)の生れ。先祖は近江国高島郡の武士。

高島四郎太夫、諱は茂敦、字は舜臣、通称は糾之丞、秋帆と号す。贈正四位。

文化11年(1814)に父の跡を継ぎ長崎会所調役頭取に就任。日本砲術と西洋砲術の格差に愕然とし出島のオランダ人を通じて洋式砲術を学ぶ。

天保5年(1834)に私費を投じて銃器を揃え高島流砲術を完成。

天保6年(1835)には自作第一号の大砲(青銅製モルチール砲)を完成。

天保12年(1841)、武蔵国徳丸ヶ原(現在の高島平)にて、日本初の洋式砲術と洋式銃陣の公開演習を行った。この結果、高島秋帆は砲術専門家として幕府に徴用され、老中阿部正弘から「火技中興洋兵開祖」と称賛された。

しかし天保13年(1842)に、長崎会所の杜撰な運営の責任者として長崎奉行に逮捕投獄される。

嘉永6年(1853)、ペリー来航(ペルリとも呼称)による社会情勢の変化により赦免され出獄。

その後は幕府の砲術訓練指導に尽力。

慶応2年(1866)に69歳で死去。

高島平

当地はかつては徳丸ヶ原と呼称されてた。

江戸時代は、荒川の後背湿地であり幕府の鷹狩場に指定された荒地。

天保12年(1841)

砲術家 高島秋帆 が「徳丸ヶ原」にて日本で初めてとなる洋式砲術と洋式銃陣の公開演習を行った。

昭和40年代に当地域の再開発がはじまり、昭和44年に板橋区によって「高島秋帆」に因む町名「高島平」が採用された。

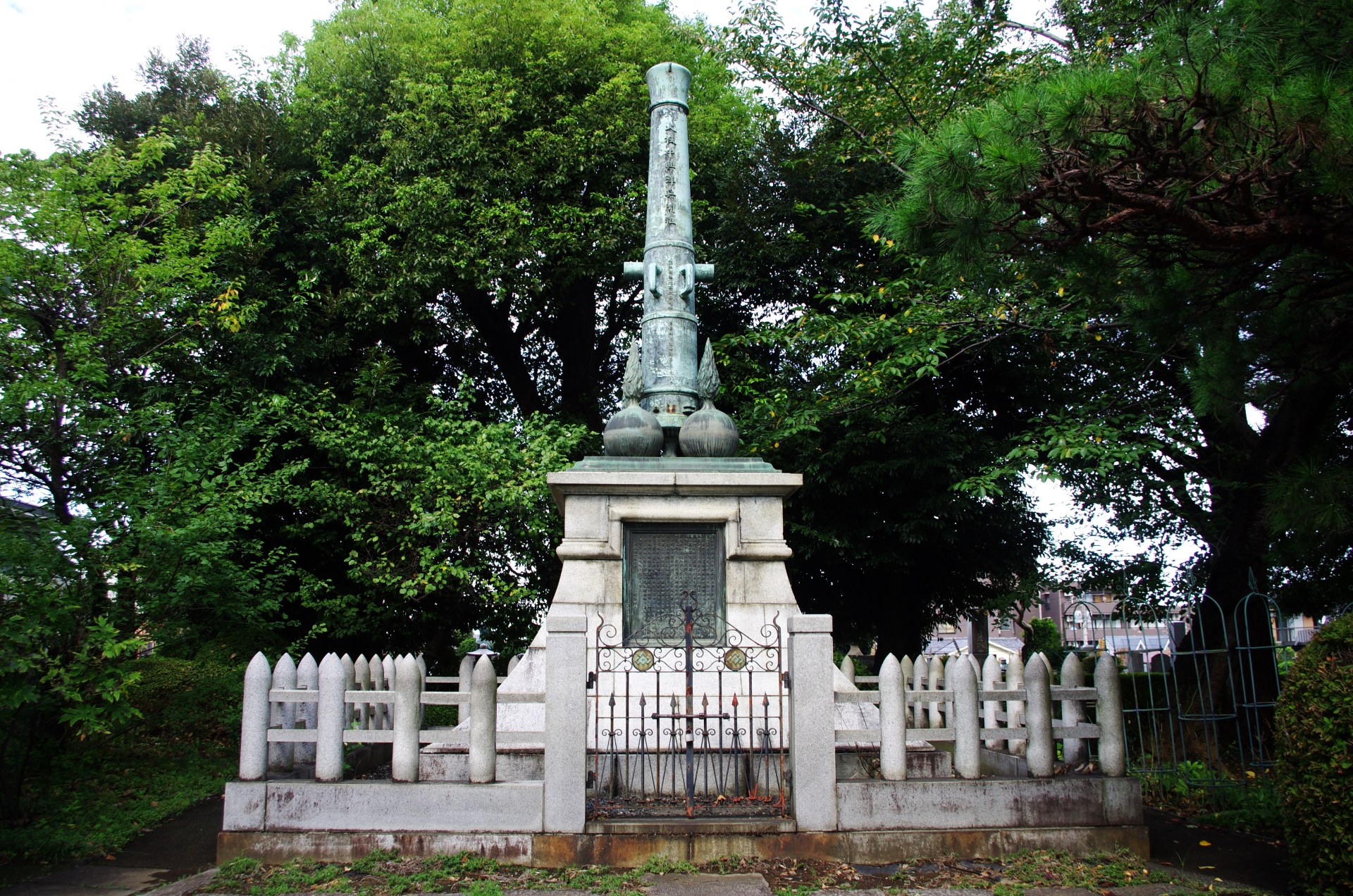

高島秋帆先生紀功碑

東京都板橋区「松月院」境内。

大正11年(1922)落成。

陸軍省より下付された高島秋帆ゆかりの「安政4年(1857)鋳造の銅製二十四斤加農砲砲身」を中心に、東京砲兵工廠にて鋳造された「火焔砲弾4発」などの付属品を配置した記念碑。 砲術訓練を行った際の本陣跡に設けられた。

高島秋帆先生紀功碑

この紀功碑は、別名火技中興洋兵開祖碑とも呼ばれ、ここ松月院に本陣を置き、徳丸原で日本最初の本格的な西洋式砲術を指揮した、高島秋帆 を顕彰する目的で大正十一年十二月六日建立された記念碑である。

高島秋帆は、寛政十年長崎町年寄の名家に生まれ、長じて出島のオランダ人より西洋の砲術 を学んだ。天保十一年、中国清国と英国との間で阿片戦争 が勃発し、西洋の進んだ軍事技術に清国が大敗すると、その危惧が日本に及ぶことを恐れた高島秋帆は、天保上書を幕府に上申、日本の従来からの砲術技術の変革を唱え、西洋列強諸国に対する防備の一環としての西洋式軍事技術の導入を説いた。

天保十二年五月七日〜九日までの三日間、高島秋帆は赤塚の朱印寺として名高い松月院に本陣を置き、門弟一〇〇名と起居を共にしながら、現在の高島平、徳丸原にて洋式砲術調練を公開し、世にその名声を得たが、間もなく讒言にあい永牢に繋がれた。

嘉永六年夏、十一年に及ぶ幽閉を解かれた高島秋帆は、江戸幕府の肝いりで講武所を開設し、支配及び師範に出仕し幕府あるいは諸藩の西洋式軍事技術普及に貢献した。慶応二年正月江戸小早川にて六十九歳の生涯を閉じた。日本陸軍創設者の一人として名高い。

紀功碑は、安政四年に鋳造された銅製二十四斤加農砲を砲身に火焔砲弾四発を配した大理石製の台座にのせた特異な形をとり、砲術に長けた高島秋帆を象徴する。総高六メートル。

平成26年度区登録文化財

火技中興洋兵開祖

正二位勲一等 文学博士

男爵 細川潤次郎 書

贈正四位高島四郎太夫先生 諱は茂敦 字は子厚 秋帆と号す。長崎の人なり。夙に内外の形勢を洞察して本邦兵制の革新せさるへからす。火技戦法の採用せさるへからさるを悟り私財を損てて新様の鉄砲を購ひ門人に教ふるに洋式の操練を以てせり。(略)

天皇皇后両陛下御下賜金貳百圓

(略)

紀功碑用砲身 陸軍省下付

紀功碑架台及付属品 東京砲兵工廠

(略)

着手 大正十一年六月十四日

落成 大正十一年十二月六日

(略)

萬吉山 宝持寺 松月院

高島秋帆先生紀功碑のある「松月院」

東京都板橋区赤塚鎮座。曹洞宗の寺院、山号は萬吉山。

房総の千葉自胤が康正2年(1456)に千葉市川から当地の赤塚城に移り(武蔵千葉氏)、1492年に当地の宝持寺を菩提寺として定め、松月院と改称したことにはじまるという。

幕末に高島秋帆が砲術訓練を行った際に、境内に本陣を設けている。

明治期には一時期、旧赤塚村役場が境内に設置されていた。

紀元二千六百年記念

昭和十六年五月竣成

新東京八名勝

赤塚 松月院

新東京八名勝は1932年に東京市が拡大されたことを記念し報知新聞社が企画したもの。松月院は第五位。

- 池上本門寺(大森区)

- 西新井大師(足立区)

- 北品川天王社(品川神社)(品川区)

- 日暮里諏訪神社(荒川区)

- 赤塚松月院(板橋区)

- 目黒祐天寺(目黒区)

- 洗足池(大森区)

- 亀戸天神(城東区)

伝千葉一族の墓

松月院は、康正2年(1456)に下総国での戦いに敗れ、市川城から武蔵国の赤塚城・石浜城へと移った千葉一族の菩提寺です。また、この墓も同一族を弔ったものと伝えられています。

当墓については、文化9年(1812)に斉藤幸孝が記した『赤塚紀行』に挿絵入りで記されるなど、当時から広く知られていました。

向かって中央右側にあるものが千葉介自秀の墓とされ、松月院殿南州玄参大禅定門の法名と、永正3年(1506)6月23日の忌日が刻まれています。この墓碑については、すでに江戸時代の段階で後世に造立されたものと指摘されています。また、松月院ではこれを開基檀越である千葉自胤の墓碑としており、文化文政期(19世紀前半)に成稿した地誌、『新編武蔵風土記』でも墓銘にある自秀は自胤を誤記したものとしています。

左側には比丘尼了雲の宝篋印塔があります。『赤塚紀行』では、これを自秀室の墓としていますが、時代的にはそれ以前の、元徳元年(1329)の年号が刻まれています。これは、区内最古の墓碑であり、境内の発掘調査成果と合わせて、武蔵千葉氏が当地に移る以前の段階で、当所に寺院が存在していたことを証明する貴重な資料となっています。

平成22年3月

板橋区教育委員会

下総を追い落とされた武蔵千葉氏一族の墓。

千葉自胤(よりたね)は武蔵千葉氏2代目当主。千葉一族の勢力争いに破れ下総に帰還することなく、子孫は武蔵国人に転落。

高島平駅からバス、もしくは成増駅からバスで。赤塚8丁目バス停下車。

徳丸ヶ原碑(徳丸原遺跡碑)

高島平駅すぐ近くの「板橋区立 徳丸ヶ原公園」

もともと新高島平駅ちかくの弁天塚に1922年に建立されていた「徳丸ヶ原碑」が1968年に現在地に移転。

1841年に高島秋帆による西洋式砲術調練が行われた徳丸ヶ原を記念する石碑。

徳丸原遺跡

此より北荒川に至る南北一千米突東西約二千米突の地域は古の所謂徳丸原なり天保十二年五月高嶋四郎太夫先生が幕府の命を承けて門人百餘人を指揮し始めて洋式の歩砲兵隊操練等を行ひし處とす

大正十一年六月

高島秋帆先生紀功碑建設首唱者

扁額は徳富蘇峰の筆。

徳丸ヶ原

東京都旧跡(大正9年)

区登録記念物(昭和60年度)

高島平・三園・新河岸一帯は、江戸時代徳丸原とよばれ、台地寄りに水田がありましたが、荒川寄りには近在の村々の入会地として秣や肥料のための草刈場が広がっていました。

当地は、当初幕府の鷹場でしたが、のちに鉄砲稽古場として大砲や鉄砲の稽古が行われるようになりました。天保12年(1841年)には、5月7日~9日の3日間にわたり、長崎の町年寄高島秋帆によって初めての西洋洋式砲術調練が行われました。

秋帆は、弁天塚(現、新高島平駅)付近に陣を構え、門弟らに筒袖上衣に裁着袴、頭には黒塗円錐形のトンキョ帽と言う兵装束をさせて、砲兵・騎兵・歩兵の三兵による銃陣を行いました。この時の演習の様子は、区立郷土資料館で所蔵する「高島四郎太夫砲術稽古業見分之徳丸図」に描かれています。

明治時代になると、徳丸ヶ原は民間に払い下げられ開墾が行われ、最終的には約4百ヘクタールの徳丸田んぼ、赤塚田んぼと呼ばれる一大水田地帯が出現しました。

昭和40年代となると、東京周辺の住宅難の解消を目的に開発が行われ、高層団地や地下鉄の建設、住宅地の分譲が進められて現在の街が形成されました。 高島平の地名は、当地で砲術訓練を行なった高島秋帆にちなんで付けられたものです。

平成25年3月

板橋区教育委員会

東京都文京区向丘(白山駅近く)に鎮座する大円寺に高島秋帆の墓がある。

(出生の長崎市にも高島家墓地あり)

高島秋帆墓

国指定史跡

高島秋帆墓

(江戸時代の砲術家 1798-1866)

文京区教育委員会

戦災で被災した墓石は傷つき、かろうじて「高」の字のみを残していた。

史跡 高島秋帆墓

大円寺は「ほうろく地蔵」で有名。

場所は変わって川口市。

18ポンドカノン砲(復元)

鋳物の町・川口。

川口の鋳物師・増田安次郎が高島秋帆と協力して作ったという大砲=18ポンドカノン砲を増田安二郎から連なる増幸産業株式会社が復元している。

18ポンド カノン砲

この大砲は幕末の嘉永5年 (1852年)に津軽藩により依頼を受けた増田安次郎が、後に砲術奉行を務めた高島秋帆とが協力して作り上げた18ポンドカノン砲の復元品です。当時は製作不可能とされていた大型砲で、1857年までの5年間に213門の大砲と41323発の砲弾が製造され、全国各地に配備されました。

幕末の日本近海にはロシア、イギリス、フランス、アメリカ等の異国船(黒船)が来航し、鎖国していた日本に対し強く開国を迫りました。脅威を感じた幕府は文政8年(1825年)に「異国船打ち払い令」を発布。その後江戸の台場をはじめ各地に砲台を作り警戒するようになりましたが、当時はまだ大砲もろくにない状態で打払いできる力はありませんでした。その頃、攘夷思想盛んな水戸、薩摩、長州、土佐の各藩では、海防のための大砲作りを必死に行なっていましたが、高性能な大砲を作るには至らず、そのため当時大砲作りで名のあった川口の鋳物師 増田安次郎が作ったものが多く用いられました。その性能は群を抜いており「増田安次郎」の銘は高性能砲の証、ブランドだったのです。後に高島秋帆より「増田氏は国家の干城なり」という褒状を授与されました。

全長:3.5m、重量:3トン、口径:15センチ、射程距離:2500m

材質:青銅砲、弾丸:炸裂弾

武州足立郡川口

鋳物師増田安二郎

嘉永壬子五年仲春

高島秋帆が増田安二郎に送った褒状が、川口市立文化財センターのサイトに掲載されている。

「国家干城可也」の一文がある。

http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/center/bunkazai/CulturalProps/bunkazai_031.html

また、増幸産業株式会社様のサイトにも「大砲の歴史」がまとめられている。

http://www.masuko.com/company/taihou.html

川口の戦跡などはこちらにて

さらに場所はかわって深谷市。渋沢栄一で盛り上がっている街へ。

高島秋帆は、岡部藩(現在の深谷市)に11年間、幽囚されていた。

そして深谷市の北部には、渋沢栄一の出身地である血洗島があった。

高島秋帆幽囚の地

天保13年(1842年)、長崎会所の責任者としての不備を問われ長崎奉行によって逮捕投獄。讒言であったという。

囚われた高島秋帆は武蔵国岡部藩にて幽閉される。

幽閉中であっても、洋式兵学の必要を感じた諸藩は秘密裏に高島秋帆に接触し教わっていた、という。

嘉永6年(1853年)、ペリー来航による社会情勢の変化により11年にわたる幽閉がとかれ赦免出獄している。

高島秋帆幽囚の地

高島秋帆は、寛政10(1798)年、長崎の町年寄の家に生まれた。名は茂敦といい、通称は四郎太夫、秋帆は号である。父の跡を継ぎ、町年寄や鉄砲方を勤めるかたわら、広く蘭学を修め、特にオランダ人を通じ、砲術を研究し、西洋式の高島流砲術を創始した。天保年間には、欧米のアジア進出の危機に備えて、砲術の改革を幕府に進言するなどした。天保12(1841)年、秋帆44歳のとき、幕府の命により、江戸近郊の徳丸ヶ原(現在の東京都板橋区高島平)で西洋式の調練を実施し、西洋式の兵術・砲術を紹介した。

その結果、幕府は幕臣にも西洋式の兵術・砲術を学ばせることとなり、伊豆韮山の代官、江川太郎左衛門をはじめ、多くの幕臣が彼のもとに入門した。しかし翌13(1842)年、秋帆は中傷により獄に投ぜられ、弘化3(1846)年から赦免される嘉永6(1853)年まで岡部藩預かりの身となった。

現在地は、当時の岡部藩陣屋の一角であり、この石碑の立つ場所に秋帆は幽囚されていた。岡部藩では客分扱いとし、藩士に兵学を指導したと伝えられている。その後、江川太郎左衛門ら、秋帆の門人たちは幕府に願い赦免に尽力、ついに嘉永6(1853)年、ペリー来航と共に幕府は近代兵学の必要性に迫られたことから急きょ秋帆を赦免した。

この後、秋帆は幕府に仕え講武所教授方頭取、講武所奉行支配などをつとめ、慶応2(1866)年、69歳で没した。日本の西洋式兵学の先駆者である。

平成3年3月

埼玉県

深谷市

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoiku/bunka/digitalmuseum/jinbutsu02/1487555460716.html

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/76/takashimasyuuhan.pdf

岡部藩について

岡部藩は、天正18年(1590)徳川家康の関東入国に際して、家臣の安部信勝が武蔵国榛沢郡岡部などを拝領した計 5,250 石を基に発展しました。

信勝の遺領を受け継いだ嫡男・信盛は、上杉景勝討伐や大阪の役で功を挙げ、大番役などの役職を勤めました。江戸幕府初期のこの間、寛永 13 年(1636)に三河国内 4,000 石加増、次いで慶安2年(1649)摂津国内に 10,000 石を加増されて信盛は大名となりました。

その後、所領高 20,250 石となった岡部藩は、現在の深谷市岡部を本拠地にしながら、摂津国桜井谷(現在の大阪府豊中市)や三河国半原(現在の愛知県新城市)に当地よりも大きな所領を有し、これを分割統治して幕末まで続きました。安部家は、江戸時代の全期間を通じて、移封・転封なく、岡部藩を治め続けたのです。

慶応4年(1868)に最後の藩主となった信発は、半原へ本拠移転を願い出て半原藩となり、岡部藩の歴史は幕をおろすこととなったのです。

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/76/okabehann_leaflet.pdf

秋帆先生幽囚之地

陸軍中将渡邊金造、昭和14年2月建立。

国道17号の岡部北交差点に、案内標石がある。

高島秋帆が捕らえられていた岡部藩陣屋と、渋沢栄一の出身地・血洗島の位置関係。4キロほどしか離れていないのだ。

以上、高島秋帆に関わるあれこれ、でした。

〆